Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |

GA 354

RUDOLF STEINERVORTRÄGEVORTRÄGE FÜR DIE ARBEITER AM GOETHEANUMBAUDie Schöpfung der Welt und des MenschenÜber Welt- und Menschenentstehung

|

Inhaltsverzeichnis

GELEITWORT

zum Erscheinen von Veröffentlichung aus den Vorträgen Rudolf Steiners für die Arbeiter am Goetheanum vom August 1922 bis September 1924

Marie Steiner

Man kann diese Vorträge auch Zwiegespräche nennen, denn ihr Inhalt wurde immer, auf Rudolf Steiners Aufforderung hin, von den Arbeitern selbst bestimmt. Sie durften ihre Themen selber wählen; er regte sie zu Fragen und Mitteilungen an, munterte sie auf, sich zu äußern, ihre Einwendungen zu machen. Fern- und Naheliegendes wurde berührt. Ein besonderes Interesse zeigte sich für die therapeutische und hygienische Seite des Lebens; man sah daraus, wie stark diese Dinge zu den täglichen Sorgen des Arbeiters gehören. Aber auch alle Erscheinungen der Natur, des mineralischen, pflanzlichen und tierischen Daseins wurden berührt, und dieses führte wieder in den Kosmos hinaus, zum Ursprung der Dinge und Wesen. Zuletzt erbaten sich die Arbeiter eine Einführung in die Geisteswissenschaft und Erkenntnisgrundlagen für das Verständnis der Mysterien des Christentums.

Diese gemeinsame geistige Arbeit hatte sich herausgebildet aus einigen Kursen, die zunächst Dr. Roman Boos für die an solchen Fragen Interessierten, nach absolvierter Arbeit auf dem Bauplatz, gehalten hat; sie wurden später auch von andern Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft weitergeführt. Doch erging nun die Bitte von seiten der Arbeiter an Rudolf Steiner, ob er nicht selbst sich ihrer annehmen und ihren Wissensdurst stillen würde - und ob es möglich wäre, eine Stunde der üblichen Arbeitszeit dazu zu verwenden, in der sie noch frischer und aufnahmefähiger wären. Das geschah dann in der Morgenstunde nach der Vesperpause. Auch einige Angestellte des Bau-büros hatten Zutritt und zwei bis drei aus dem engeren Mitarbeiterkreise Dr. Steiners. Es wurden auch praktische Dinge besprochen, so zum Beispiel die Bienenzucht, für die sich Imker interessierten. Die Nachschrift jener Vorträge über Bienen wurde später, als Dr. Steiner

nicht mehr unter uns weilte, vom Landwirtschaftlichen Versuchsring am Goetheanum als Broschüre für seine Mitglieder herausgebracht.

Nun regte sich bei manchen andern immer mehr der Wunsch, diese Vorträge kennenzulernen. Sie waren aber für ein besonderes Publikum gedacht gewesen und in einer besonderen Situation ganz aus dem Steg-reif gesprochen, wie es die Umstände und die Stimmung der zuhören-den Arbeiter eingaben - durchaus nicht im Hinblick auf Veröffentlichung und Druck. Aber gerade die Art, wie sie gesprochen wurden, hat einen Ton der Frische und Unmittelbarkeit, den man nicht vermissen möchte. Man würde ihnen die besondere Atmosphäre nehmen, die auf dem Zusammenwirken dessen beruht, was in den Seelen der Fragenden und des Antwortenden lebte. Die Farbe, das Kolorit möchte man nicht durch pedantische Umstellung der Satzbildung wegwischen. Es wird deshalb der Versuch gewagt, sie möglichst wenig anzutasten. Wenn auch nicht alles darin den Gepflogenheiten literarischer Stilbildung entspricht, so hat es dafür das unmittelbare Leben.

Marie Steiner

DIE SCHÖPFUNG DER WELT UND DES MENSCHEN

ERSTER VORTRAG Dornach, 30. Juni 1924

Nun, hat jemand sich eine Frage ausgedacht?

Herr Dollinger: Ich möchte fragen, ob Herr Doktor nicht wieder sprechen könnte von der Schöpfung der Welt und des Menschen, da verschiedene Neue da sind, die das noch nicht gehört haben?

Dr. Steiner: Also gefragt ist, ob ich wiederum anfangen könnte, von Weltenschöpfung und Menschenschöpfung zu sprechen, weil sehr viel neue Kameraden da sind. Nun werde ich die Sache so gestalten, daß ich Ihnen zunächst klarzumachen versuche, wie ursprünglich die Zustände auf der Erde waren, welche auf der einen Seite zu all demjenigen geführt haben, was wir draußen sehen, und auf der anderen Seite zum Menschen.

Sehen Sie, der Mensch ist ja eigentlich ein sehr, sehr kompliziertes Wesen. Und wenn man glaubt, den Menschen nur dadurch verstehen zu können, daß man ihn seziert nach dem Tode, als Leichnam, so kommt man natürlich nicht dazu, den Menschen wirklich zu verstehen. Ebensowenig kann man die Dinge, die um uns herum sind, die Welt, verstehen, wenn man sie nur so betrachtet, daß man Steine, Pflanzen sammelt und die einzelnen Sachen anschaut. Man muß überall eben darauf Rücksicht nehmen können, daß dasjenige, was man untersucht, nicht im allerersten Anblick schon zeigt, was es eigentlich ist.

Wenn wir einen Leichnam anschauen - wir können ihn ja anschauen, kurz nachdem der Mensch gestorben ist: er hat noch dieselbe Form, dieselbe Gestalt, ist vielleicht nur blasser geworden; wir merken ihm an, der Tod hat ihn ergriffen, aber er hat noch dieselbe Gestalt, die der Mensch hatte, als er lebendig war. Nun denken Sie sich aber: Wie schaut dieser Leichnam, auch wenn wir ihn nicht verbrennen, wenn wir ihn verwesen lassen, nach einiger Zeit aus? Er wird zerstört, es arbeitet nichts mehr in ihm, was ihn wieder aufbauen könnte - er wird zerstört.

Nun, sehen Sie, der Anfang der Bibel wird sehr häufig von den Leuten belächelt, und zwar mit Recht, wenn er so ausgelegt wird, daß

einstmals irgendein Gott aus einem Erdenkloß einen Menschen geformt hätte. Man sieht das als eine Unmöglichkeit an - mit Recht natürlich. Es kann nicht irgendein Gott kommen und aus einem Erdenkloß einen Menschen machen. Er wird ebensowenig ein Mensch, wie eine Bildhauerstatue ein wirklicher Mensch wird, wenn man sie auch noch so sehr der Gestalt nach richtig macht, und ebensowenig, wie, wenn Kinder ein schönes Männchen aufbauen, dieses anfängt zu laufen. Also man lächelt mit Recht darüber, wenn Leute sich vorstellen, daß ursprünglich ein Gotteswesen aus einem Erdenkloß einen Menschen gemacht haben soll. Das, was wir als Leichnam vor uns haben, das ist ja nach einiger Zeit nun wirklich solch ein Erdenkloß, wenn es auch im Grab so ein bißchen auseinandergegangen ist, verschwemmt worden ist und so weiter. Zu glauben, daß wir aus dem also, was wir so vor uns haben, einen Menschen machen können, ist ja ein ebenso großer Unsinn.

Sehen Sie, auf der einen Seite gestattet man sich heute mit Recht, zu sagen, daß die Vorstellung unrichtig ist, daß der Mensch aus einem Erdenkloß geschaffen sein soll. Auf der anderen Seite gestattet man sich aber dann das andere: zu denken, daß der Mensch aus demjenigen bestehen soll, was Erde ist. Sie sehen schon, wenn man konsequent vorgehen will, geht das eine ebensowenig wie das andere. Man muß sich eben klar sein: Während der Mensch gelebt hat, ist etwas in ihm, was machte, daß er diese Form, diese Gestalt kriegte, und wenn das draußen ist, kann er nicht mehr diese Gestalt haben. Die Naturkräfte geben ihm nicht diese Gestalt; die Naturkräfte treiben diese Gestalt nur auseinander, machen sie nicht wachsen. Also ist es beim Menschen so, daß wir zurückgehen müssen zu dem Geistig-Seelischen, das ihn eigentlich beherrscht hat, solange er gelebt hat.

Nun, wenn wir draußen den toten Stein anschauen, aus dem toten Stein herauswachsen sehen die Pflanzen und so weiter: Ja, meine Herren, wenn man sich vorstellt, daß das immer so gewesen ist, so wie es heute draußen ist, so ist das geradeso, als wenn Sie etwa von einem Leichnam sagen, der war immer so, solange der Mensch auch gelebt hat. Dasjenige, was wir als Steine heute draußen in der Welt erblicken, was also Felsen sind, Berge sind, das ist ja geradeso wie ein Leichnam. Das ist auch ein Leichnam! Das war nicht immer so. Und geradeso wie

der Leichnam von einem Menschen nicht immer so war, wie er nun daliegt, nachdem das Geistig-Seelische draußen ist, so war auch dasjenige, was wir draußen erblicken, nicht immer so. Daß die Pflanzen wachsen auf dem toten Leichnam, nämlich dem Gestein, das braucht uns nicht zu verwundern; denn wenn der Mensch verwest, wachsen auch allerlei kleine Pflänzchen und allerlei Tierzeug aus seinem verwesenden Leichnam heraus.

Nicht wahr, daß uns das eine, das wir da draußen in der Natur haben, schön erscheint, und daß wir das, was wir am Leichnam sehen, wenn da allerlei Schmarotzerpflanzen herauswachsen, nicht schön finden, das kommt ja nur davon, weil das eine riesig groß und das andere klein ist. Wenn wir statt Menschen ein kleines Käferchen wären und auf einem verwesenden Leichnam herumgehen würden, und ebenso denken könnten wie die Menschen, so würden wir die Knochen des Leichnams als Felsen empfinden.Wir würden in dem, was dadrinnen verwest, Schutt und Gestein finden, würden da, weil wir ein kleines Käferchen wären, in dem, was da herauswächst, große Wälder sehen, würden da eine ganze Welt bewundern, sie nicht so schrecklich finden wie jetzt.

So wie wir zurückgehen müssen beim Leichnam auf dasjenige, was der Mensch war, bevor er gestorben ist, so müssen wir zurückgehen bei alledem, was Erde ist und unsere Umgebung, auf dasjenige, was einmal in alldem heute Toten gelebt hat, bevor eben die Erde im Großen gestorben ist. Und ehe die Erde nicht im Großen gestorben ist, konnte es keine Menschen geben. Die Menschen sind eigentlich gewissermaßen Schmarotzer auf der Erde. Die ganze Erde hat einmal gelebt, hat gedacht - alles mögliche war sie. Und erst, als sie Leichnam wurde, konnte sie das Menschengeschlecht schaffen. Das ist etwas, was eigentlich jeder einsehen kann, der nur wirklich denkt. Nur will man heute nicht denken. Aber man muß eben denken, wenn man auf die Wahrheit kommen will. So daß wir uns also vorzustellen haben: Dasjenige, was heute festes Gestein ist, wo Pflanzen herauswachsen und so weiter, das war ursprünglich durchaus nicht so, wie es heute ist, sondern wir haben es ursprünglich zu tun mit einem lebendigen, denkenden Weltkörper -mit einem lebendigen, denkenden Weltkörper!

Ich habe oft, auch schon zu Ihnen, gesagt: Da stellt man sich heute -was vor? Man stellt sich vor, daß ursprünglich ein riesiger Urnebel da war, daß dieser Urnebel in Drehung gekommen ist, daß sich dann abgespalten haben die Planeten, daß in der Mitte die Sonne geworden ist. Dies wird den Kindern schon ganz von früh äuf beigebracht. Und man macht ihnen auch einen kleinen Versuch vor, aus dem das hervorgehen soll, daß wirklich auf diese Weise alles entstanden ist. Da wird ein kleines Öltröpfchen genommen auf ein Glas Wasser, ein Kartenblatt, eine Nadel hineingesteckt, und weil das Öl auf dem Wasser schwimmt, läßt man das so drauf schwimmen. Mit der Nadel dreht man dann das Kartenblatt, und da spalten sich kleine Öltröpfchen ab, drehen sich weiter, und es entsteht wirklich ein kleines Planetensystem, in der Mitte drinnen mit der Sonne. - Nun ja, es ist ja ganz gut, wenn man auch sich selbst vergessen kann; aber der Schullehrer sollte in diesem Falle nicht sich selbst vergessen, sondern wenn er das macht, sollte er auch den Kindern sagen: Es ist da draußen ein riesiger Schulmeister im Weltenraum, der das gedreht hat! - Das ist eben die Geschichte:

man wird gedankenlos - nicht deshalb, weil die Tatsachen einem befehlen, gedankenlos zu sein, sondern weil man es will. Aber dadurch kommt man nicht zur Wahrheit. Wir müssen uns also vorstellen, daß da nicht ein riesiger Schulmeister war, der den Weltennebel gedreht hat, sondern daß in diesem Weltennebel selber etwas drinnen war, was sich bewegen konnte und so weiter. Da sind wir aber wiederum beim Lebendigen. Wenn wir uns selber drehen wollen, da brauchen wir nicht eine Nadel durch uns durchgesteckt, durch die der Schulmeister uns dreht; das paßt uns gar nicht - wir können uns selber drehen. Ein solcher Urnebel müßte vom Schulmeister gedreht werden. Ist er aber lebendig und kann er empfinden, denken, dann braucht er nicht den Weltenschulmeister, sondern dann kann er die Drehung selber bewirken.

Nun müßten wir uns also vorstellen: Dasjenige, was heute tot um uns herum ist, das war einstmals lebendig, war empfindsam, war ein Weltwesen, wenn wir dann weiter untersuchen, sogar eine große Anzahl von Weltwesen, und diese Weltwesen, die belebten das Ganze. Und die ursprünglichen Zustände der Welt rühren also davon her, daß im Stoff ein Geistiges drinnen gewesen ist.

Sehen Sie, was liegt nun allem zugrunde, was irgendwie stofflich ist? Denken Sie, ich habe einen Bleiklumpen in der Hand, ein Stück Blei. Das ist fester Stoff, richtiger fester Stoff. Ja, aber wenn ich auf ein glühendes Eisen oder auf irgend etwas Glühendes, auf Feuer, dieses Blei lege, so wird es flüssig. Und wenn ich es noch weiter mit Feuer bearbeite, so verschwindet mir das ganze Blei, es verdunstet dann, ich sehe nichts mehr davon. So ist es aber bei allen Stoffen. Wovon hängt es denn ab, daß ich einen festen Stoff habe? Es hängt davon ab, welche Wärme in ihm ist. Wie er ausschaut, hängt nur davon ab, welche Wärme in einem Stoffe ist.

Sie wissen, heute kann man schon die Luft flüssig machen; dann hat man flüssige Luft. Luft, wie wir sie in unserer Umgebung haben, ist ja nur luftförmig, gasförmig, solange eine bestimmte Wärme da ist. Und Wasser - Wasser ist flüssig, kann aber auch Eis sein, fest sein. Wenn man eine ganz bestimmte Kältetemperatur auf unserer Erde hätte, so gäbe es kein Wasser, sondern Eis. Nun, gehen wir aber in unsere Berge hinein: Wir finden da das feste Granitgestein zum Beispiel, anderes festes Gestein. Ja, wenn es übermäßig warm wäre, dann wäre festes Gestein, Granit, nicht da, sondern der wäre flüssig, flösse dahin, wie in unseren Bächen das Wasser.

Also, was ist denn das Ursprüngliche, was macht, daß irgend etwas fest oder flüssig oder luftförmig ist? Das macht die Wärme! Und ohne daß die Wärme zunächst da ist, kann überhaupt nichts fest oder flüssig sein. Wärme muß irgendwie tätig sein. Daher können wir sagen: Dasjenige, was ursprünglich allem zugrunde liegt, ist die Wärme oder das Feuer.

Und das zeigt auch die Geisteswissenschaft, die anthroposophische Forschung. Diese Geisteswissenschaft, diese anthroposophische Forschung zeigt, daß nicht ein Urnebel ursprünglich da war, ein toter Urnebel, sondern daß lebendige Wärme ursprünglich da war, einfach Wärme, die da gelebt hat.

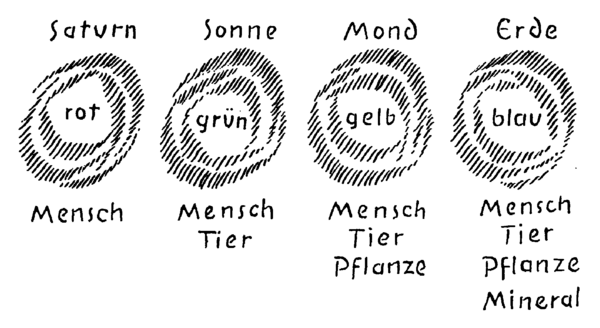

Also, ich will annehmen einen ursprünglichen Weltenkörper, Wärme, die gelebt hat (siehe Zeichnung Seite 17, rot). Ich habe in meiner «Geheimwissenschaft im Umriß» diesen ursprünglichen Zustand - nicht wahr, auf Namen kommt es nicht an, man muß einen Namen haben -

so genannt, wie er vor alten Zeiten genannt worden ist: Saturnzustand. Es hat schon etwas zu tun mit dem Weltenkörper Saturn, aber das wollen wir jetzt nicht berühren.

In diesem ursprünglichen Zustand, da gab es noch keine festen Körper, keine Luft gab es dadrinnen, sondern nur Wärme; aber die Wärme lebte. Wenn Sie heute frieren - ja, Ihr Ich friert; wenn Sie heute schwitzen, wenn es Ihnen recht warm ist, wird Ihr Ich schwitzen, dem wird es recht warm. Und so sind Sie in der Wärme drinnen, bald im Warmen, bald im Kalten, aber immer in irgendeiner Wärme sind Sie drinnen. So daß wir auch heute noch sehen am Menschen: er lebt ja in der Wärme. Der Mensch lebt durchaus in der Wärme.

Wenn also die heutige Wissenschaft sagt: Ursprünglich war eine hohe Wärme da-, dann hat sie in einem gewissen Sinne recht; wenn sie aber meint, daß diese hohe Wärme tot war, so hat sie unrecht, denn es war ein lebendes Weltenwesen da, ein richtiges lebendes Welten-wesen.

Nun, das erste, was eingetreten ist mit dem, was da ein warmes Weltenwesen war, das war ja Abkühlung. Abkühlen tun sich ja die Dinge fortwährend. Und was entsteht, wenn sich irgend etwas, in dem man noch nichts unterscheiden kann als nur Wärme, abkühlt? Da entsteht Luft. Die Luft ist das erste, was entsteht - Gasiges. Denn wenn wir einen festen Körper immer weiter erhitzen, bildet sich in der Wärme das Gas; wenn aber etwas, was noch nicht Stoff ist, von oben herunter sich abkühlt, so bildet sich zunächst die Luft. So daß wir also sagen können: Das zweite, was sich da bildet, ist Luftiges, (siehe Zeichnung Seite 17, grün) richtiges Luftiges. Und dadrinnen, also in dem, was sich gewissermaßen als zweiter Weltenkörper gebildet hat, da ist alles aus Luft. Da ist noch kein Wasser, und da ist noch kein fester Körper drinnen. Da ist alles aus Luft.

Jetzt haben wir schon den zweiten Zustand, der sich im Laufe der Zeit gebildet hat. Und in diesem zweiten Zustand, da entsteht - aber neben dem, was ursprünglich da war - schon etwas anderes. Die heutige Sonne ist nicht so, ich habe aber doch in meiner «Geheimwissen-schaft» das Sonne genannt, eine Art Sonnenzustand, weil es ein warmer Luftnebel war. Ich habe Ihnen auch schon gesagt: Die heutige Sonne

ist das nicht; aber die ist auch nicht das, was ursprünglich dieser zweite Weltenkörper war. So also bekommen wir einen zweiten Weltenkörper, der sich aus dem ersten heraus bildet; der erste ist bloß warm, der zweite ist schon luftförmig.

Nun aber, in der Wärme kann der Mensch als Seele leben. Wärme macht auf die Seele den Eindruck der Empfindung, aber sie zerstört die Seele nicht. Sie zerstört aber das Körperliche. Wenn ich also ins Feuer geworfen werde, so wird mein Körper zerstört. Meine Seele wird dadurch, daß ich ins Feuer geworfen werde, nicht zerstört. Darüber werden wir noch genauer reden, denn die Frage erfordert natürlich Ausführliches. Nun, deshalb konnte auch der Mensch als Seele schon leben, als nur dieser erste Zustand, der Saturnzustand da war.

Da konnte der Mensch schon leben. Das Tier konnte da noch nicht leben, aber der Mensch konnte da schon leben. Das Tier konnte da noch nicht leben, weil beim Tiere, wenn das Körperliche zerstört wird, das Seelische mit beeinträchtigt wird. Beim Tier hat das Feuer auf das Seelische einen Einfluß. So daß wir bei diesem ersten Zustande annehmen: Der Mensch ist schon da, das Tier noch nicht. Als diese Umwandlung (Sonnenzustand) stattgefunden hat, war Mensch und Tier da. Das ist eben das Merkwürdige, daß nicht eigentlich die Tiere ursprünglich

da waren und der Mensch aus ihnen entstanden ist, sondern daß der Mensch ursprünglich da war und nachher die Tiere, die sich gebildet haben aus demjenigen, was nicht Mensch werden konnte. Der Mensch war natürlich nicht so als ein Zweifüßler herumgehend da, als nur Wärme da war, selbstverständlich nicht. Er lebte in der Wärme, war ein schwebendes Wesen, lebte nur im Wärmezustand. Dann, als sich das umwandelte und ein luftförmiger Wärmekörper entstand, da bildeten sich neben dem Menschen die Tiere, da traten die Tiere auf. Also die Tiere sind schon verwandt mit dem Menschen, aber sie entstehen eigentlich erst später als der Mensch entstehen kann im Lauf der Weltentstehung.

Was tritt jetzt weiter ein? Weiter tritt das ein, daß die Wärme noch mehr abnimmt. Und wenn die Wärme noch mehr abnimmt, dann bildet sich nicht nur Luft, sondern auch Wasser. So daß wir also einen dritten Weltenkörper haben (Zeichnung, gelb). Ich habe ihn - aus dem Grunde, weil er ähnlich sieht unserem Mond, aber doch nicht dasselbe ist - Mond genannt. Er ist nicht dasselbe wie der heutige Mond, aber etwas Ähnliches. Da haben wir also einen wasserigen Körper, einen richtig wässerigen Körper. Natürlich bleiben Luft und Wärme dabei, aber was da noch nicht vorhanden war beim zweiten Weltenkörper, das Wasser, das tritt jetzt auf. Und jetzt, weil Wasser auftritt, kann da sein: der Mensch, der schon früher da war, das Tier, und aus dem Wasser heraus schießen die Pflanzen auf, die ursprünglich nicht in der Erde wuchsen, sondern im Wasser wuchsen. Also da schießen heraus Mensch, Tier und Pflanze.

Sehen Sie, die Pflanzen wachsen ja scheinbar aus der Erde heraus. Wenn aber die Erde gar kein Wasser enthält, dann wachsen keine Pflanzen heraus; die Pflanze braucht zu ihrem Wachstum eben das Wasser. Es gibt ja auch Wasserpflanzen. So müssen Sie sich die ursprünglichen Pflanzen vorstellen wie die heutigen Wasserpflanzen -sie schwammen im Wasser drinnen -, wie Sie sich auch die Tiere vorstellen müssen mehr als schwimmende Tiere, und gar hier, im zweiten Zustand, mehr als fliegende Tiere.

Von allem, was ursprünglich da war, ist eben etwas zurückgeblieben. Weil ursprünglich, als der Sonnenzustand da war, als nur Mensch

und Tier da war, alles nur fliegen konnte - denn es war ja nichts zum Schwimmen da, es konnte nur alles fliegen -, und weil die Luft zurückgeblieben ist, auch jetzt noch, haben diese fliegenden Wesen Nachkommen gefunden. Unser heutiges Vogelgeschlecht, das sind die Nachkommen der ursprünglichen Tiere, die da entstanden sind im Sonnen-zustand. Nur waren sie dazumal nicht so wie heute. Dazumal waren sie nur aus Luft bestehend; luftartige Wolken waren diese Tiere. Hier (Mondenzustand) haben sie sich dann das Wasser eingegliedert. Und heute, meine Herren - ja, schauen wir uns nur einmal einen Vogel an! Der Vogel wird heute zum größten Teil recht gedankenlos angeschaut. Wenn wir die Tiere, die da vorhanden waren während des Sonnenzustandes, uns vorstellen sollen, müssen wir sagen: Die waren nur aus Luft; die waren schwebende Luftwolken. Wenn man sich heute einen Vogel anschaut: Dieser Vogel hat hohle Knochen, und in den hohlen Knochen ist überall Luft drinnen! Es ist sehr interessant, den heutigen Vogel auf das hin anzuschauen (es wird gezeichnet): Uberall drinnen in diesem Vogel, in die Knochen hinein, überall hinein ist Luft. Denken Sie sich weg alles, was nicht Luft ist, so kriegen Sie nur ein Luftiges:

den Vogel. Und hätte er nicht diese Luft, so könnte er überhaupt nicht fliegen. Der Vogel hat hohle Knochen, und dadrinnen ist er ein Luft-vogel. Das erinnert noch an den Zustand, wie es früher war. Das andere hat sich erst ringsherum gebildet in der späteren Zeit. Die Vögel sind wirklich die Nachkommen dieses Zustandes.

Schauen Sie sich den heutigen Menschen an: Er kann in der Luft leben; fliegen kann er nicht, dazu ist er zu schwer. Er hat nicht wie der Vogel hohle Knochen gebildet, sonst könnte er auch fliegen. Und dann würden sich nicht bloß Schulterblätter bei ihm finden, sondern die Schulterblätter würden auslaufen in Flügel. Der Mensch hat nur noch die Ansätze von Flügeln da oben in den Schulterblättern; wenn die auswachsen würden, würde der Mensch fliegen können.

Also der Mensch lebt in der umgebenden Luft. Diese Luft muß aber Wasserverdunstung enthalten. In der bloß trockenen Luft kann der Mensch nicht leben. Also Flüssigkeit muß da sein und so weiter. Aber es gibt ja einen Zustand, in dem der Mensch nicht in der Luft leben kann: das ist der Zustand während der Keimeszeit, während der Embryonalzeit.

Man muß sich also diese Dinge nur richtig anschauen. Während der Embryonalzeit bekommt dasjenige, was Menschenkeim ist - man nennt es Menschenembryo -, die Luft und alles, was es braucht, aus dem Leib der Mutter. Da muß es sein in einem Lebendigen drinnen.

Nun sehen Sie, die Sache ist aber so: Wenn der Mensch als Keim-wesen noch im Leibe der Mutter ist und herausoperiert wird, da kann er noch nicht in der Luft leben. Während des Keimzustandes ist also der Mensch darauf angewiesen, in einer lebendigen Umgebung zu leben. Und in diesem Zustand, wo es zwar Mensch, Tier und Pflanze gab, wo es jedoch noch nicht so war wie in der heutigen Welt, weil es da noch keine Steine gab, keine Mineralien, da war noch immer alles lebendig, da lebte der Mensch in diesem Lebendigen drinnen, geradeso wie er heute im Mutterleibe lebt. Nur wuchs er natürlich größer aus. Denken Sie sich, wenn wir nicht geboren werden müßten und in der Luft leben müßten, selber atmen müßten, so würde ja unsere Lebenszeit mit der Geburt zu Ende sein. Wir könnten als Embryo, als Keim nur zehn Mondmonate leben. Es gibt ja solche Wesen, die nur zehn Mondmonate leben; die würden nicht an die äußere Luft herankommen, sondern aus dem Inneren, aus dem Lebendigen das bekommen. So war es mit dem Menschen vor langer Zeit. Er wurde zwar älter, aber er kam nie aus dem Lebendigen heraus. Wäre dieser Zustand geblieben, er lebte noch immer darin. Der Mensch schritt nicht vor bis zur Geburt, sondern er lebte als Keim. Und dann war noch kein Mineral da, kein Stein da.

Wenn Sie heute den Menschen sezieren, so haben Sie seine Knochen; dadrinnen finden Sie ebenso den kohlensauren Kalk, wie Sie ihn hier finden im Jura. Da ist zwar das Mineral drinnen - das war damals noch nicht drinnen -, aber im Embryo, namentlich in den ersten Monaten, ist auch noch kein Mineral eingelagert, sondern da ist alles noch geformte Flüssigkeit, nur ein bißchen verdicklicht. Und so war es während dieses Zustandes, daß der Mensch noch nicht knochig war, sondern höchstens nur knorpelig war. Und so haben wir hier einen Menschen, an den uns nur noch dasjenige erinnert, was heute Menschenkeim ist. Warum kann der Menschenkeim nicht gleich außer dem

Leibe der Mutter entstehen? Weil heute die Welt eine andere geworden ist. Während der alte Mond bestanden hat - ich will es jetzt den alten Mond nennen, es ist nicht der heutige Mond, sondern das, was die Erde früher war -, während der alte Mond bestanden hat, war die ganze Erde ein Mutterleib, innerlich lebendig, ein richtiger Mutter-leib. Und Steine und Mineralien gab es noch nicht. Alles war ein riesiger Mutterleib. So daß wir sagen können: Unsere heutige Erde ist aus diesem riesigen Mutterleib hervorgegangen.

Noch früher, da war überhaupt auch dieser riesige Mutterleib nicht da; sondern noch früher, was war denn da vorhanden? Ja, noch früher, war eben, ich möchte sagen, das Frühere. Jetzt überlegen wir uns einmal, was das Frühere ist! Sehen Sie, der Mensch, wenn er im Mutter-leibe entstehen soll, wenn er ein Menschenkeim werden soll, muß ja zuerst empfangen werden. Da findet die Konzeption, die Empfängnis statt. Aber geht denn der Konzeption nicht etwas voraus? Der Konzeption geht voraus dasjenige, was bei der Frau die monatliche Periode ist. Da findet im weiblichen Organismus ein ganz besonderer Vorgang statt, der mit Ausstoßung von Blut verknüpft ist. Aber das ist ja nicht das einzige. Das ist ja nur das Physische davon, wenn das Blut ausgestoßen wird. Jedesmal, wenn das Blut ausgestoßen wird, wird etwas Geistig-Seelisches, etwas, was geistig-seelisch bleibt, mitgeboren, das es nur nicht, weil keine Empfängnis stattfindet, bis zum physischen Körper bringt, sondern das geistig-seelisch bleibt, ohne daß es zum physischen Menschenkörper wird. Dasjenige, was da vor der Empfängnis schon da sein muß, das war während des Sonnenzustandes da! Da war die ganze Sonne, diese ganzen Vorgänge der Erde, noch ein Weltenwesen, das von Zeit zu Zeit ein Geistiges ausstieß. Und so lebten Mensch und Tier im luftförmigen Zustande, ausgestoßen von diesem ganzen Körper. So daß also zwischen diesem Zustand (siehe Zeichnung, Sonne) und diesem Zustand (Mond) das eintritt, daß überhaupt der Mensch ein physisches Wesen wurde im Wasser. Vorher war er ein physisches Wesen nur in der Luft. Auch während dieses Zustandes (Mond), da war es zum Beispiel so, daß etwas Ähnliches da war wie die Empfängnis, aber noch nicht etwas Ähnliches wie die Geburt. Und wie war diese Empfängnis, währenddem dieser alte Mondenzustand da war?

Ja, meine Herren, der Mond ist da ein ganz weibliches Wesen; diesem ganz weiblichen Wesen, dem stand nicht gegenüber zunächst ein männliches Wesen, aber es stand ihm gegenüber alles, was außerhalb seines Weltenkörpers in der Zeit noch da war. Dieser Weltenkörper war ja da; aber außer ihm waren auch viele andere Weltenkörper; die hatten einen Einfluß. Und jetzt kommt die Zeichnung heraus, die ich schon einmal da gemacht habe.

Also es war da dieser Weltenkörper, ringsherum die anderen Weltenkörper, und diese hatten Einfluß in der verschiedensten Weise; von außerhalb kamen die Keime herein und befruchteten die ganze Mond-erde. Und wenn einer von Ihnen damals schon hätte leben können und hingekommen wäre und er hätte diesen ursprünglichen Weltenkörper betreten, so würde er nicht gesagt haben, wenn er wahrgenommen hätte: Da herein kommen allerlei Tropfen -, er würde nicht gesagt haben: Es regnet - heute sagen Sie: Es regnet -, damals würden Sie gesagt haben: Die Erde wird befruchtet! - Und so gab es Jahreszeiten, wo von überallher die Befruchtungskeime kamen, und andere Jahreszeiten, wo die Sache ausreifte, wo die Befruchtungskeime nicht kamen. So daß also dazumal eine Weltbefruchtung war. Aber der Mensch wurde nicht geboren, sondern nur befruchtet; er wurde nur durch Empfängnis hervorgerufen, und die Menschen kamen eben aus dem Ganzen des Erdenkörpers, wie er dazumal als Mondkörper war, heraus. Und ebenso wirkte die Befruchtung für Tier und Pflanzen aus der ganzen Weltumgebung herein.

Nun, sehen Sie, aus alledem, was da jetzt lebt als Mensch, Tier und Pflanze, aus alldem entsteht durch weitere Abkühlung eine spätere Verhärtung. Da (Mondenzustand) haben wir es noch mit Wasser zu tun, und höchstens durch weitere Abkühlung eine spätere Verhärtung. Da (Erde) kommt das Feste heraus, das Mineralische. So daß wir einen vierten Zustand haben (siehe Zeichnung Seite 17, blau): der ist unsere Erde, so wie wir sie heute haben, und der enthält Mensch, Tier, Pflanze, Mineral.

Meine Herren, betrachten wir jetzt einmal, wie es auf der Erde geworden ist, sagen wir mit einem Vogel. Der Vogel war hier noch, während der Zeit (im Sonnenzustand), ein reiner Luftibus, da bestand

er nur aus Luft, als solche Luftmasse schwebte er dahin. Jetzt während dieser Zeit (Mondenzustand) wird er wässerig, dicklich-wässerig, und es schwebten eisartige Wolken dahin - nur nicht wie unsere Wolken sind, sondern so, daß die Gestalt schon drinnen war. Was bei uns nur ungeformte Wasserbildungen sind, das waren dazumal geformte Wasserbildungen; das hatte so Skelettform, aber es war nur Wasserbildung. Und jetzt kommen die Mineralien; jetzt gliedert sich in dasjenige, was nur Wasserbildung ist, das Mineralische herein, kohlensaurer Kalk, phosphorsaurer Kalk und so weiter. Das geht dem Skelett entlang; da bilden sich die festen Knochen hinein. So haben wir zuerst den Luft-vogel, dann den wässerigen Vogel und zuletzt den festen Erdenvogel.

Beim Menschen konnte das nicht so gehen. Der Mensch konnte sich nicht einfach eingliedern dasjenige, was nur als Mineral entstand während seiner Keimzeit. Der Vogel kann das. Warum kann er das? Sehen Sie, der Vogel, der hat hier (Sonnenzustand) seine Luftgestalt bekommen; er lebt dann den Wasserzustand durch. Jetzt hat er nötig, das Mineralische, während er im Keim ist, nicht zu stark an sich herankommen zu lassen. Denn wenn zu früh dieses Mineral an ihn herankommt, dann wird er eben ein Mineral, dann verhärtet er. Der Vogel ist also jetzt, während er entsteht, noch gewissermaßen wässerig und flüssig; das Mineralische will aber schon heran. Was tut der Vogel? Ja, er weist es zunächst ab, er macht es um sich herum: er macht um sich herum die Eischale! Da ist das Mineralische. Die Eischale bleibt so lange, als der Vogel innerlich das Mineralische von sich fernhalten muß, also flüssig bleiben muß. Woher kommt das beim Vogel? Das kommt beim Vogel daher, daß er erst entstanden ist beim zweiten Zustand der Erde. Wäre er beim ersten dagewesen, so wäre er gegen die Wärme viel empfindlicher, als er es schon ist. Er ist gegen die Wärme nicht so empfindlich, weil er während des ersten Wärmezustandes noch nicht da war. Jetzt kann er dadurch, daß er damals noch nicht da war, die feste Eischale um sich herum bilden.

Der Mensch war während des ersten Wärmezustandes schon da und kann daher das Mineral nicht abhalten, solange er im Keimzustande ist; er kann keine Eischale bilden. Daher muß er anders organisiert werden. Er muß etwas Mineralisches schon aus dem Mutterleibe aufnehmen;

deshalb haben wir die Mineralbildung schon am Ende des Keimzustandes da. Er muß aus dem Mutterleib etwas Mineralisches aufsaugen. Da muß aber doch erst der Mutterleib das Mineral haben, das sich absondern kann. Es muß sich also beim Menschen das Mineralische ganz anders eingliedern als beim Vogel. Der Vogel hat luft-durchsetzte Knochen, wir haben markdurchsetzte Knochen. Wir haben Mark in den Knochen - ganz anders als der Vogel, nicht luftdurchsetzt wie der Vogel. Dadurch, daß wir solches Mark haben, dadurch hat die Mutter eines Menschen die Möglichkeit, innerlich schon Mineralisches an den Menschen abzugeben. Aber in der Zeit, in der nun Mineralisches abgegeben wird, kann der Mensch nicht mehr leben in der mütterlichen Umgebung; da muß er nach und nach geboren werden. Da muß er erst dann herankommen an das Mineralische. Beim Vogel haben wir das Geborenwerden nicht, sondern ein Auskriechen aus der Eischale - beim Menschen das Geborenwerden, ohne daß eine Eischale auftritt. Warum? Weil der Mensch eben früher entstanden ist, so kann bei ihm alles durch Wärme und nicht durch Luft abgemacht werden.

Sie sehen daraus diesen Unterschied, der heute noch da ist, den man heute noch beobachten kann, den Unterschied zwischen einem Ei-Tier und einem solchen Wesen, das wie der Mensch ist oder auch wie die höheren Säugetiere. Dieser Unterschied beruht darauf, daß der Mensch viel älter ist als zum Beispiel das Vogelgeschlecht, vor allen Dingen viel älter ist als die Mineralien. Daher muß er vor der Mineralnatur, wenn er noch ganz jung ist, während seiner Keimzeit im Mutterleib geschützt werden, und es darf ihm nur das zubereitete Mineralische gegeben werden, was durch den mütterlichen Leib kommt. Ja, es muß ihm sogar noch dasjenige, was durch den mütterlichen Leib zubereitet wird an Mineralischem, nach der Geburt eine Zeitlang verabreicht werden in der Muttermilch! Während der Vogel gleich geatzt werden kann mit äußeren Stoffen, muß der Mensch und das höhere Tier genährt werden mit demjenigen, was auch nur durch den mütterlichen Leib kommt.

Und nun ist die Sache so: Dasjenige, was im heutigen Erdenzustand der Mensch hat durch den mütterlichen Leib, das hatte er durch die Luft, durch die Umgebung während des früheren Zustandes. Da war

einfach dasjenige, was der Mensch das ganze Leben hindurch um sich hatte, milchartig. Heute ist unsere äußere Luft so, daß sie Sauerstoff und Stickstoff enthält und verhältnismäßig nur wenig Kohlenstoff und Wasserstoff, und vor allen Dingen sehr, sehr wenig Schwefel. Die sind weggegangen. Wie noch dieser Zustand da war (Mondenzustand), da war es anders; da war in der Umgebung nicht bloß eine Luft, die aus Sauerstoff und Stickstoff bestand, sondern da waren noch dabei Wasserstoff und Kohlenstoff und Schwefel. Das gab aber einen Milchbrei um den Mond herum, um diesen alten Mond, einen ganz dünnen Milch-brei, in dem gelebt wurde. Aber in einem dünnen Milchbrei lebt der Mensch auch heute noch, wenn er ungeboren ist! Denn nachher erst geht, wenn der Mensch geboren ist, die Milch in die Brust herein; vorher geht sie in dem weiblichen Körper in diejenigen Teile hinein, wo der Menschenkeim liegt. Und das ist das Eigentümliche, daß diejenigen Vorgänge, die im mütterlichen Organismus vor der Geburt nach der Gebärmutter hingehen, nachher weiter herauf in die Brüste gehen. Und so haben wir heute noch beim Menschen den Mondzustand erhalten, bevor er geboren wird, und den eigentlichen Erdenzustand von dem Moment an, wo der Mensch geboren wird, wo nur noch das Mondenhafte in der Milchernährung etwas nachdämmert.

So muß man eigentlich die Dinge, die mit der Erdenentstehung und der Menschenentstehung zusarnrnenhängen, erklären. Und es kann der Mensch heute, wenn er nicht an eine Geisteswissenschaft herandringt, sich gar nicht enträtseln, warum der Vogel aus einem Ei ausschlüpft und gleich mit äußeren Stoffen genährt werden kann, während der Mensch nicht aus einem Ei ausschlüpfen kann, sondern aus dem mütterlichen Leibe selber kommen muß und noch mit Muttermilch genährt werden muß. Warum? Ja, weil der Vogel später entstanden ist; er ist also ein äußerliches Wesen. Der Mensch ist früher entstanden und war, als dieser Zustand da war, eigentlich noch nicht so weit verhärtet, als der Vogel es ist. Daher ist er auch heute noch nicht so weit verhärtet, muß noch mehr geschützt werden, hat noch viel mehr von ursprünglichen Zuständen in sich.

Sehen Sie, weil man über so etwas heute überhaupt nicht mehr richtig nachdenken kann, mißversteht man dasjenige, was als Pflanzen,

Tiere und Menschen auf der Erde ist. Da ist der materialistische Darwinismus entstanden, der glaubte, zuerst wären die Tiere dagewesen und dann der Mensch - der hätte sich einfach aus den Tieren entwickelt. Wahr ist an der Sache, daß der Mensch mit den Tieren verwandt ist seiner äußeren Gestalt nach. Aber der Mensch war früher da und das Tier hat sich eigentlich später herausgebildet, als schon ein Verwandlungszustand in der Welt da war. Und so können wir sagen: Die Tiere stellen schon dar einen Zustand von Nachkommenschaft dessen, was früher da war, wo das Tier noch verwandter war mit dem Menschen. Aber wir dürfen uns niemals vorstellen, daß aus den heutigen Tieren heraus Menschen werden können. Das ist eben eine durchaus falsche Vorstellung.

Nun, schauen wir uns jetzt nicht das Vogelgeschlecht an, sondern schauen wir uns das Fischgeschlecht an. Das Vogelgeschlecht war für die Luft entstanden, das Fischgeschlecht, das ist fürs Wasser entstanden. Erst als dieser Zustand da war, den ich da den Mondenzustand nenne, erst da bildeten sich gewisse frühere luftartige Vogelwesen so um, daß sie durch das Wasser fischähnlich wurden. So also kamen zu dem, was hier (auf die Zeichnung deutend) vogelartig war, die Fische dazu. Die Fische sind, ich möchte sagen, verwässerte Vögel, vom Wasser aufgenommene Vögel. Wir können daraus ablesen, daß die Fische später entstanden sind wie die Vögel; sie sind erst entstanden, als schon das wässerige Element da war. Die Fische entstehen also während der alten Mondenzeit.

Und jetzt werden Sie sich auch gar nicht mehr verwundern: Was überhaupt da wässerig herumschwamm während der alten Mondenzeit, das schaute alles fischähnlich aus. Die Vögel schauten ja früher auch, trotzdem sie in der Luft flogen, fischähnlich aus, nur daß sie eben leichter waren. Und alles schaute fischähnlich aus in der alten Mondenzeit. Und nun ist es interessant, meine Herren, wenn wir heute einen Menschenkeim anschauen, so am einundzwanzigsten, zweiund-zwanzigsten Tage nach der Befruchtung - wie schaut er denn da aus? Da schwimmt er in diesem Wässerigen drinnen, das im Mutterleibe ist, und ausschauen tut er nämlich dann so (es wird gezeichnet): richtig wie ein kleines Fischlein! Diese Gestalt, die der Mensch richtig hatte während

der Mondenzeit, die hat er da noch in der dritten Woche der Schwangerschaft; die hat er sich bewahrt.

So daß Sie also sagen können: Der Mensch arbeitet sich erst heraus aus dieser alten Mondgestalt, und wir können es heute noch an dieser Fischgestalt sehen, die er im Mutterleibe hat, wie er sich da heraus-arbeitet. Überall, wenn wir die heutige Welt beobachten, können wir sehen, wie das frühere Leben war - so wie wir wissen, daß bei einem Leichnam das frühere Leben da war. So schilderte ich Ihnen ja heute dasjenige, was mineralisch auf der Erde entstanden ist, wie es früher war. Geradeso wie wir beim Leichnam sehen: er kann die Beine nicht mehr bewegen, die Hände nicht mehr bewegen, der Mund kann nicht mehr aufgemacht werden, die Augen nicht mehr aufgeschlagen werden, es ist alles unbeweglich geworden - das führt uns aber zurück in einen Zustand, wo alles beweglich war, die Beine beweglich, die Arme beweglich, die Hände beweglich, die Augen konnten aufgetan werden -, geradeso schauen wir hier auf einen Erdenleichnam, der übrig ist von einem Lebendigen, in dem die Menschen noch herumwandeln und die Tiere, und wir schauen zurück, wie die ganze Erde einmal lebendig war.

Aber es geht noch weiter, meine Herren. Sehen Sie, ich sagte Ihnen:

Wenn die Empfängnis da ist, so ist die Anlage zum physischen Menschen da, so bildet sich allmählich der Embryo. Was dem vorangeht, das habe ich Ihnen geschildert: Alles, was im weiblichen Organismus vorgeht, was sich in der Periode abstößt, was aber im Geiste auch zu einem Ausstoßen wird. Ja, bei diesem Vorgang ist immer etwas - wenn es auch bei gesunden Frauen nicht bemerkbar wird, wenn sie sich auch aufrecht erhalten, wenn sie gesunde Frauen sind -, aber es ist immer etwas von Fieber vorhanden, richtig etwas von Fieber vorhanden. Warum denn? Ja, weil ja ein Wärmezustand da ist; da lebt die Frau in der Wärme. Was ist das für ein Wärmezustand?

Das ist derjenige Wärmezustand, der sich erhalten hat von diesem alten ersten Zustand, den ich hier Saturn genannt habe! Da lebt noch dieser Fieberzustand fort. So daß wir sagen können: Diese ganze Entwikkelung ging aus von einer Art Fieberzustand unserer Erde, und die Abkühlung, die brachte erst dieses Fieber fort. Heute sind die meisten Menschen

durchaus nicht mehr fiebrig, sondern recht trocken und nüchtern. Aber wenn noch etwas, jetzt nicht durch äußere Wärme, aber innerlich auftritt, so daß wir mehr ähnlich werden einem inneren Leben, wie es in der Wärme ist, wenn da innerlich durch die Wärme etwas auftritt, dann kommen wir auch noch ins Fiebrige hinein.

Und so ist es schon, meine Herren: Man sieht überall noch an den Zuständen des heutigen Menschen, wie man zurückgehen kann in alte Zustände. Und so habe ich Ihnen also heute geschildert, wie nach und nach sich entwickelte Mensch, Tier, Pflanze, Mineral, indem der Wel-tenkörper, auf dem sich das entwickelte, immer fester und fester wird. Das wollen wir dann - heute ist Montag - am nächsten Mittwoch um neun Uhr weiter besprechen.

ZWEITER VORTRAG Dornach, 3. Juli 1924

Guten Morgen, meine Herren! Nun will ich heute weiterreden über Erdenschöpfung, Menschenentstehung und so weiter. Es ist Ihnen ja wohl klargeworden aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, daß unsere ganze Erde ursprünglich nicht so war, wie sie sich heute darstellt, wie sie heute ist, sondern sie war eine Art von Lebewesen. Und wir haben ja den vorletzten Zustand vor dem eigentlich irdischen Zustand, den wir besprochen haben, dadurch kennengelernt, daß wir sagen mußten: Wärme war da, Luft war da, Wasser war auch da; aber es war noch nicht eigentliche feste mineralische Erdenmasse da. Nur müssen Sie sich nicht vorstellen, daß das Wasser, das dazumal da war, schon so aussah wie das heutige Wasser. Das heutige Wasser ist ja erst so geworden dadurch, daß diejenigen Stoffe, die vorher im Wasser aufgelöst waren, sich aus dem Wasser heraus abgeschieden haben. Wenn Sie heute nur ein ganz gewöhnliches Glas Wasser nehmen, etwas Salz hineingeben, so löst sich das Salz im Wasser auf; Sie bekommen eine Flüssigkeit, eine Salzlösung, wie man sagt, die viel dicker ist als das Wasser. Wenn Sie hineingreifen, spüren Sie die Salzlösung viel dichter als das Wasser. Nun ist aufgelöstes Salz verhältnismäßig noch dünn. Es können auch andere Stoffe aufgelöst werden; dann kriegt man eine ganz dickliche Flüssigkeit. So daß also dieser Flüssigkeits-, dieser Wasser-zustand, der einmal auf unserer Erde in früheren Zeiten da war, nicht heutiges Wasser darstellt. Das gab es überhaupt dazumal nicht, da in allen Wassern Stoffe aufgelöst waren. Denken Sie doch: Alles dasjenige, was Sie in heutigen Stoffen drinnen haben, das Jurakalkgebirge zum Beispiel, das war aufgelöst dadrinnen; alles dasjenige, was Sie in härteren Gesteinen haben, die Sie nicht mit dem Messer ritzen können - Kalk können Sie immer noch ritzen mit dem Stahlmesser -, das war auch aufgelöst im Wasser. Man hat es also während dieser alten Mondenzeit mit einer dicklichen Flüssigkeit zu tun, in der alle Stoffe, die heute fest sind, aufgelöst enthalten waren.

Das heutige dünne Wasser, das im wesentlichen aus Wasserstoff und

Sauerstoff besteht, das hat sich erst später abgeschieden. Das ist erst entstanden während der Erdenzeit selber. So daß wir also einen ursprünglichen Zustand der Erde haben, der ein verdicklicht Flüssiges darstellt. Und ringsherum haben wir dann auch eine Art von Luft, aber wir haben keine solche Luft gehabt wie heute. Gerade wie das Wasser nicht so ausgeschaut hat wie unser heutiges Wasser, so war auch die Luft nicht so wie unsere heutige. Unsere heutige Luft enthält ja im wesentlichen Sauerstoff und Stickstoff. Die anderen Stoffe, die die Luft noch enthält, sind in sehr geringer Menge noch vorhanden. Es sind sogar Metalle als Metalle eigentlich noch in der Luft vorhanden, aber in furchtbar geringen Mengen. Sehen Sie, es ist zum Beispiel ein Metall, das Natrium heißt, in geringen Mengen in der Luft enthalten; überall, wo wir sind, ist das Natriummetall. Nun denken Sie aber doch, was das heißt, daß Natrium überall ist, das heißt, daß der eine Stoff, der in Ihrem Salz ist, wenn Sie auf dem Tisch Salz haben, in kleinen Mengen überall vorhanden ist.

Sehen Sie, es gibt zwei Stoffe - das eine ist dieser Stoff, den ich ihnen jetzt angeführt habe, das Natrium, das in ganz kleiner Menge überall in der Luft vorhanden ist; und dann gibt es einen Stoff, der gasförmig ist, und der spielt besonders eine große Rolle, wenn Sie Ihre Wäsche bleichen: das ist das Chlor. Das bewirkt das Bleichen. Nun, sehen Sie, das Salz, das Sie auf dem Tisch haben, das besteht aus diesem Natrium und aus dem Chlor, ist aus diesen zusammengesetzt. So kommen die Dinge in der Natur zustande.

Sie können fragen: Ja, wie weiß man, daß Natrium überall ist? -Ja, sehen Sie, es gibt heute schon die Möglichkeit, wenn man irgendwo eine Flamme hat, nachzuweisen, was für ein Stoff in dieser Flamme verbrennt. Wenn Sie zum Beispiel, sagen wir, dieses Natrium, das man metallisch kriegen kann, pulverisieren und in eine Flamme hineinhalten, so können Sie dann mit einem Instrument, das man das Spektroskop nennt, eine gelbe Linie darinnen finden. Es gibt zum Beispiel ein anderes Metall, das heißt Lithium; wenn Sie das in die Flamme hin-einhalten, so bekommen Sie eine rote Linie; da ist die gelbe nicht da, da ist die rote Linie da. Man kann also schon nachweisen mit dem Spektroskop, was für ein Stoff irgendwo vorhanden ist. Die gelbe Natriumlinie

bekornmen Sie fast aus jeder Flamme; das heißt, wenn Sie irgendwo, ohne daß Sie Natrium hineintun, eine Flamme anzünden, so kriegen Sie da die Natriumlinie in jeder Flamme. Also dieses Natrium ist heute noch in einer Flamme. Aber von allen diesen Metallen, namentlich aber vom Schwefel, waren früher riesige Mengen hier in der Luft vorhanden. So daß die Luft in jenem alten Zustand sozusagen höchst schwefelhaltig war, ganz ausgeschwefelt war. Wie wir also ein dickliches Wasser haben - wenn man nicht besonders schwer gewesen wäre, hätte man spazieren gehen können auf diesem Wasser; es ist so wie rinnender Teer zuweilen gewesen -, so ist die Luft auch dicker gewesen, so dick, daß man mit den heutigen Lungen darin nicht hätte atmen können. Die Lungen haben sich aber erst später gebildet. Die Lebensweise derjenigen Wesen, die dazumal da waren, war eine wesentlich andere.

#Bild s. 31

Nun, so müssen Sie sich vorstellen, daß die Erde einmal ausgesehen hat. Hätten Sie sich mit heutigen Augen auf dieser Erde befunden, dann würden Sie auch nicht auf eine solche Ansicht gekommen sein, daß da draußen Sterne sind, Sonne und Mond sind; denn die Sterne hätten Sie nicht gesehen, sondern Sie hätten eben in ein unbestimmtes Luftmeer hineingeschaut, das aufgehört hätte nach einiger Zeit. Man wäre sozusagen, wenn man dazumal mit den heutigen Sinnesorganen hätte leben können, wie in einem Weltenei drinnen gewesen, über das man nicht hinausgesehen hätte. Wie in einem Weltenei drinnen wäre man gewesen! Und Sie können sich schon vorstellen, daß dann auch die

Erde dazumal anders ausgesehen hat: ganz ausgefüllt mit einem riesigen Eidotter, einer dicklichen Flüssigkeit, und mit einer ganz dicklichen Luftumgebung - das ist das, was heute das Eiweiß im Ei darstellt.

Wenn Sie sich das ganz real vorstellen, was ich Ihnen da schildere, so werden Sie sich sagen müssen: Ja, dazumal konnten solche Wesen nicht leben, wie es die heutigen Wesen sind. Denn, natürlich, solche Wesen, wie die heutigen Elefanten und dergleichen, aber auch Menschen in der heutigen Gestalt, die wären da sozusagen versunken; außerdem hätten sie nicht atmen können. Und weil sie da nicht hätten atmen können, haben sie ja auch nicht Lungen in der heutigen Gestalt gehabt. Diese Organe bilden sich ganz in dem Sinne, wie sie gebraucht werden. Das ist das Interessante, daß ein Organ gar nicht da ist, wenn es nicht gebraucht wird. Also Lungen haben sich erst in dem Maße entwickelt, in dem die Luft nicht mehr so schwefelhaltig und metall-reich war, wie sie in dieser alten Zeit war.

Nun, wenn wir uns eine Vorstellung bilden wollen, was für Wesen dazumal gelebt haben, dann müssen wir zuerst diejenigen Wesen aufsuchen, welche in dem dicklichen Wasser gelebt haben. In diesem dicklichen Wasser haben Wesen gelebt, die heute nicht mehr existieren. Nicht wahr, wenn wir heute von unserer gegenwärtigen Fischform reden, so ist diese Fischform da, weil das Wasser dünn ist. Auch das Meerwasser ist ja verhältnismäßig dünn; es enthält viel Salz aufgelöst, aber es ist doch verhältnismäßig dünn. Nun, dazumal war alles mögliche in dieser dicklichen Flüssigkeit, in diesem dicklichen Meere, aus dem eigentlich die ganze Erde, der Mondensack bestanden hat, aufgelöst. Die Wesen, die darinnen waren, die konnten nicht schwimmen, wie die heutigen Fische schwimmen, weil eben das Wasser zu dick war; aber sie konnten auch nicht gehen, denn gehen muß man auf einem festen Boden. Und so können Sie sich vorstellen, daß diese Wesen eine Organisation hatten, einen Körperbau hatten, der zwischen dem, was man braucht zum Schwimmen: Flossen, und dem, was man braucht zum Gehen: Füße, mitten drinnen liegt. Sehen Sie, wenn Sie Flossen haben - Sie wissen ja, wie Flossen ausschauen -, die haben solche stachelige, ganz dünne Knochen (es wird gezeichnet), und dasjenige, was dazwischen ist an Fleischmasse, das ist vertrocknet. So daß wir eine

Flosse haben mit fast gar keiner Fleischmasse daran, mit stacheligen, zu Stacheln umgebildete Knochen - das ist eine Flosse. Gliedmaßen, die dazu dienen, auf Festem sich fortzubewegen, also zu gehen oder zu kriechen, die lassen die Knochen ins Innere zurücktreten und die Fleischmasse bedeckt sie äußerlich. So daß wir solche Gliedmaßen eben so auffassen können, daß sie Fleischmasse außen haben, die Knochen nur im Inneren; da ist die Fleischmasse das Hauptsächlichste. Das (es wird auf die Zeichnung verwiesen) gehört zum Gehen, das gehört zum Schwimmen. Aber weder Gehen noch Schwimmen gab es dazumal, sondern etwas, was dazwischen liegt. Daher hatten diese Tiere auch Gliedmaßen, in denen schon so etwas wie Stacheliges war, aber nicht der reine Stachel, sondern so, daß schon vorhanden war so etwas wie Gelenke. Es waren Gelenke, sogar ganz künstliche Gelenke; dazwischen war aber ausgespannt Fleischmasse wie ein Schirm. Wenn Sie heute noch manche Schwimmtiere anschauen, mit der Schwimmhaut zwischen den Knochen, dann ist das der letzte Rest dessen, was einstmals in höchstem Maße vorhanden war. Da waren Tiere vorhanden, welche ihre Gliedmaßen eben so ausstreckten, daß sie mit der Fleischmasse, die da ausgespannt war, getragen wurden von der dicklichen Flüssigkeit. Und sie hatten schon Gelenke an den Gliedern - nicht so wie die Fische heute, wo man keine Gelenke sieht -, sie hatten Gelenke. Dadurch konnten sie ihr halbes Schwimmen und ihr halbes Gehen dirigieren.

So, sehen Sie, werden wir aufmerksam gemacht auf Tiere, welche in der Hauptsache solche Gliedmaßen brauchen. Uns würden sie heute riesig plump vorkommen, diese Gliedmaßen: sie sind nicht Flossen, nicht Füße, nicht Hände, sondern plumpe Ansätze an dem Leib, aber ganz geeignet, in dieser dicklichen Flüssigkeit zu leben. Das war die eine Art von Tieren. Wenn wir sie weiter beschreiben wollen, so müssen wir sagen: Diese Tiere waren ganz darauf veranlagt, den Körper so auszubilden, daß diese Riesengliedmaßen entstehen konnten. Alles übrige war schwach ausgebildet bei diesen Tieren. Sehen Sie, dasjenige, was heute noch vorhanden ist an Kröten oder an solchen Tieren, die im Sumpfigen, also Dicklich-Flüssigen schwimmen, wenn Sie das nehmen, so haben Sie eben schwache, verkümmerte zaghafte Nachbildungen

von Riesentieren, die einmal gelebt haben, die plump waren, aber verkleinerte Köpfe hatten wie die Schildkröte.

Und in der verdicklichten Luft lebten andere Tiere. Unsere heutigen Vögel haben ja dasjenige annehmen müssen, was sie brauchen, weil sie eben in der dünnen Luft leben; daher mußten sie schon etwas von Lungen ausbilden. Aber die Tiere, die dazumal lebten in der Luft, die hatten keine Lungen, denn in dieser verdicklichten, schwefeligen Luft ging es nicht, mit Lungen zu atmen. Aber sie nahmen doch diese Luft auf, und sie nahmen sie so auf, daß es eine Art von Essen war. Diese Tiere konnten nicht in der heutigen Weise essen, denn es wäre ihnen alles im Magen liegengeblieben. Es war ja auch nichts Festes da zum Essen. Sie nahmen alles das, was sie aufnahmen an Nahrung, aus der verdicklichten Luft auf. Aber wo hinein nahmen sie es auf? Sehen Sie, sie nahmen es auf in dasjenige, was sich in ihnen wieder besonders ausgebildet hat.

Nun, diese Fleischmasse, die da vorhanden war an diesen Schwimmtieren dazumal, an diesen, ich möchte sagen, Gleittieren - denn es war ja nicht ein Gehen, war ja nicht ein Schwimmen -, diese Fleischmasse, die konnten wieder die damaligen Lufttiere nicht brauchen, weil sie ja nicht in der verdicklichten Flüssigkeit schwimmen, sondern in der Luft sich selber tragen sollten. Dieser Umstand, daß sie sich in der Luft selber tragen sollten, der bewirkte da bei diesen Tieren, daß diese Fleischmasse, die sich bei den gleitenden, halb schwimmenden Tieren entwickelte, sich anpaßte den Schwefelverhältnissen der Luft. Der Schwefel vertrocknete diese Fleischmasse und machte sie zu dem, was Sie heute an den Federn sehen. An den Federn ist diese vertrocknete Fleischmasse; es ist ja auch vertrocknetes Gewebe. Aber mit diesem vertrockneten Gewebe konnten diese Tiere wiederum diejenigen Gliedmaßen bilden, die sie brauchten. Es waren nun auch nicht im heutigen Sinne Flügel, aber die trugen sie in dieser Luft; sie waren schon flügel-ähnlich, aber nicht ganz so wie heutige Flügel. Vor allen Dingen waren sie in einem sehr, sehr voneinander verschieden. Sehen Sie, heute ist ja nur etwas noch zurückgeblieben von dem, was dazumal diese merkwürdigen, flügelähnlichen Gebilde hatten: heute ist nur zurückgeblieben das Mausern, wo die Vögel ihre Federn verlieren. Diese Gebilde

also, die noch nicht Federn waren, aber die mehr die vertrockneten Gewebe ausbildeten, mit denen dann diese Tiere sich in der verdicklichten Luft erhielten - diese Gebilde waren eigentlich halb Atmungsorgane, halb Organe zur Aufnahme der Nahrungsmittel. Es wurde dasjenige, was in der Luftumgebung war, aufgenommen. Und so war ein jedes solches Organ, namentlich diejenigen Organe, die nicht zum Fliegen benutzt wurden, die aber auch da waren in ihren Ansätzen, wie der Vogel am ganzen Leib Federn hat. Diese Flügel waren zur Aufnahme der Luft und zum Abscheiden der Luft da. Heute ist davon nur das Mausern zurückgeblieben. Dazumal wurde aber damit genährt, das heißt der Vogel plusterte sein Gewebe auf mit dem, was er hereinsog von der Luft, und dann wiederum gab er das von sich, was er nicht mehr brauchte, so daß ein solcher Vogel schon ein sehr merkwürdiges Gebilde war.

Sehen Sie, in der damaligen Zeit lebten da unten diese furchtbar plumpen Wassertiere - die heutigen Schildkröten sind schon die reinsten Prinzen dagegen; diese Tiere da unten, die waren im flüssigen Element. Da oben waren diese merkwürdigen Tiere. Und während sich die heutigen Vögel da oben in der Luft manchmal unanständig benehmen - was wir ihnen schon übelnehmen, nicht wahr -, haben diese vogelartigen Tiere fortwährend abgeschieden. Und dasjenige, was von ihnen kam, regnete herunter. Besonders in gewissen Zeiten regnete es herunter. Aber die Tiere, die unten waren, die hatten ja noch nicht diese Gewohnheiten, die wir haben; wir sind gleich schrecklich ungehalten, wenn einmal ein Vogel sich etwas unanständig benimmt. So waren diese Tiere, die da unten in dem flüssigen Element waren, nicht; sondern die sogen wiederum auf - in ihren eigenen Körper sogen sie auf dasjenige, was da herunterfiel. Und das war aber zugleich die Befruchtung dazumal. Dadurch konnten diese Tiere, die da entstanden waren, überhaupt nur weiterleben, daß sie das aufnahmen; nur dadurch konnten sie weiterleben. Und wir haben dazumal nicht so ausgesprochen ein Hervorgehen des einen Tieres aus dem anderen gehabt wie jetzt, sondern man möchte sagen, dazumal war es noch so, daß eigentlich diese Tiere lange lebten; sie bildeten sich immer wiederum neu. Es war so ein Weltenmausern, möchte ich sagen; sie verjüngten

sich immer wiederum, diese Tiere da unten. Dagegen die Tiere, die oben waren, die wiederum waren darauf angewiesen, daß zu ihnen dasjenige kam, was die Tiere unten entwickelten, und dadurch wurden diese wiederum befruchtet. So daß die Fortpflanzung dazumal etwas war, was im ganzen Erdenkörper vor sich ging. Die obere Welt befruchtete die untere, die untere Welt befruchtete die obere. Es war überhaupt ein ganzer belebter Körper. Und ich möchte sagen: Dasjenige, was da an solchen Tieren da unten und an Tieren da oben war, war wie die Maden in einem Körper drinnen, wo auch der ganze Körper lebendig ist und die Maden darinnen auch lebendig sind. Es war also ein Leben und die einzelnen Wesen, die drinnen lebten, lebten in einem ganzen lebendigen Körper drinnen.

Später aber ist einmal ein Zustand, ein Ereignis gekommen, das von ganz besonderer Wichtigkeit war. Diese Geschichte hätte nämlich lange fortgehen können; da wäre aber alles nicht so geworden, wie es jetzt auf der Erde ist. Da wäre alles so geblieben, daß plumpe Tiere mit luftfähigen Tieren zusammen einen lebendigen Erdenkörper bewohnt hätten. Aber es ist eines Tages eben etwas Besonderes eingetreten. Sehen Sie, wenn wir diese lebendige Bildung der Erde da nehmen (siehe Zeichnung), so trat das ein, daß sich eines Tages von dieser Erde wirklich, man kann schon sagen, ein Junges bildete, das in den Weltenraum herausging. Diese Sache geschah so, daß da ein kleiner Auswuchs entstand; das verkümmerte da und spaltete sich

#Bild s. 36

zum Schluß ab. Und es entstand statt dem da hier ein Körper draußen im Weltenraum, der das Luftförmige, das da in der Umgebung ist,

innerlich hatte, und außen die dickliche Flüssigkeit hatte. Also ein umgekehrter Körper spaltete sich ab. Während die Mondenerde dabei blieb, ihren innerlichen Kern dickflüssig zu haben, außen dickliche Luft zu haben, spaltete sich ein Körper ab, der außen das Dickliche hat und innen das Dünne. Und in diesem Körper kann man, wenn man nicht mit Vorurteil, sondern mit richtiger Untersuchung an die Sache herangeht, den heutigen Mond erkennen. Heute kann man schon ganz genau wissen, so wie man zum Beispiel das Natrium in der Luft finden kann, aus was die Luft besteht. So kann man ganz genau wissen: Der Mond war einmal in der Erde drinnen! Was da draußen als Mond herumkreist, war in der Erde drinnen und hat sich von ihr abgetrennt, ist hinausgegangen in den Weltenraum.

Und damit ist dann aber eine ganze Veränderung eingetreten sowohl mit der Erde wie mit demjenigen, was hinausgegangen ist. Vor allen Dingen: Die Erde hat da gewisse Substanzen verloren, und jetzt erst konnte sich das Mineralische in der Erde bilden. Wenn die Mondensubstanzen in der Erde drinnen geblieben wären, so hätte sich niemals das Mineralische bilden können, sondern es wäre immer ein Flüssiges und Bewegtes gewesen. Erst der Mondenaustritt hat der Erde den Tod gebracht und damit das Mineralreich, das tot ist. Aber damit sind auch erst die heutigen Pflanzen, die heutigen Tiere und der Mensch in seiner heutigen Gestalt möglich geworden.

Nun können wir also sagen: Es ist aus dem alten Mondenzustand der Erde der heutige Erdenzustand entstanden. Damit ist das Mineral-reich entstanden. Und jetzt haben sich alle Formen ändern müssen. Denn jetzt ist eben gerade dadurch, daß der Mond herausgetreten ist, die Luft weniger schwefelhaltig geworden, hat sich immer mehr und mehr genähert dem heutigen Zustand in der Erde selber. So hat sich auch abgesetzt dasjenige, was in der Flüssigkeit aufgelöst war, und gebirgsartige Einschlüsse gebildet, und das Wasser wurde immer mehr ähnlich unserem heutigen Wasser. Dagegen der Mond, der dasjenige in der Umgebung hat, was wir in der Erde im Inneren haben, der bildete nach außen eine ganz hornartig dickliche Masse; auf die schauen wir hinauf. Die ist nicht so wie unser Mineralreich, sondern die ist so, wie wenn unser Mineralreich hornartig geworden wäre und verglast

wäre, außerordentlich hart, härter als alles Hornartige, was wir auf der Erde haben, aber doch nicht ganz mineralisch, sondern hornartig. Daher diese eigentümliche Gestalt der Mondberge. Diese Mondberge sehen eigentlich ja alle so aus wie Hörner, die angesetzt sind. Sie sind so gebildet, daß man das Organische darinnen, dasjenige, was einmal mit dem Leben zusammenhing, eigentlich an ihnen wahrnehmen kann.

Nun, sehen Sie, es setzte sich also von diesem Zeitpunkt an, wo der Mond hinausging, aus der damaligen dicklichen Flüssigkeit immer mehr und mehr das heutige Mineralreich ab. Da wirkte insbesondere ein Stoff, der in diesen alten Zeiten riesig stark vorhanden war, ein Stoff, der aus Kiesel und Sauerstoff besteht und den man Kieselsäure nennt. Sehen Sie, Sie haben die Vorstellung, eine Säure muß - weil das bei einer heutigen Säure, die man verwendet, eben so ist -, eine Säure muß etwas Flüssiges sein. Aber die Säure, die eine richtige Säure ist und die ich hier meine, die ist etwas ganz Festes! Das ist nämlich der Quarz, den Sie im Hochgebirge finden; denn der Quarz ist Kieselsäure. Und wenn er weißlich und glasartig ist, so ist er sogar reine Kieselsäure; wenn er irgendwelche andere Stoffe enthält, dann bekommen Sie diese Quarze, die violettlich und so weiter sind. Das ist von den Stoffen, die drinnen eingeschlossen sind.

Aber dieser Quarz, der heute so dick ist, daß Sie ihn nicht mit dem Stahlmesser ritzen können, daß Sie sich schon ordentliche Löcher schlagen, wenn Sie sich ihn an den Kopf schlagen, dieser Quarz war dazumal in jenen alten Zeiten ganz aufgelöst - entweder aufgelöst dadrinnen in der dicklichen Flüssigkeit oder in den halbfeinen Partien in der Umgebung, in der verdicklichten Luft aufgelöst. Und man kann schon sagen: Neben dem Schwefel waren riesige Mengen von solchem aufgelöstem Quarz in der verdicklichten Luft, welche die damalige Erde hatte. Sie können eine Vorstellung davon bekommen, wie stark dazumal der Einfluß dieser aufgelösten Kieselsäure gewesen ist, wenn Sie heute betrachten, wie eigentlich die Erde noch immer zusammengesetzt ist bloß da, wo wir leben. Sie können ja natürlich sagen: Da muß viel Sauerstoff da sein, denn den brauchen wir zum Atmen; viel Sauerstoff muß auf der Erde sein. - Es ist auch viel Sauerstoff auf der Erde, achtundzwanzig bis neunundzwanzig Prozent der gesamten Erdenmasse,

die wir haben. Sie müssen dann nur alles nehmen. In der Luft ist der Sauerstoff, in vielen Substanzen, die fest sind auf der Erde, ist der Sauerstoff enthalten; der Sauerstoff ist in den Pflanzen, in den Tieren. Aber wenn man alles zusammennimmt, so sind es achtund-zwanzig Prozent. Aber Kiesel, der im Quarz drinnen mit dem Sauerstoff verbunden Kieselsäure gibt, Kiesel sind achtundvierzig bis neunundvierzig Prozent vorhanden! Denken Sie sich, was das heißt: Die Hälfte von alldem, was uns umgibt und was wir brauchen, fast die Hälfte ist Kiesel! Natürlich, wie alles flüssig war, die Luft fast flüssig war, ehe sie sich verdickte - ja, da spielte dieser Kiesel eine Riesenrolle; der bedeutete sehr viel in diesem ursprünglichen Zustande.

Man respektiert diese Dinge nicht ordentlich, weil man da, wo der Mensch feiner organisiert ist, heute nicht mehr die richtige Vorstellung vom Menschen hat. Heute stellen sich die Menschen grobklotzig vor: Nun ja, wir atmen als Menschen; da atmen wir den Sauerstoff ein, der bildet sich in uns zur Kohlensäure um, wir atmen die Kohlensäure aus. Schön. Gewiß, wir atmen den Sauerstoff ein, wir atmen die Kohlensäure aus. Wir könnten nicht leben, wenn wir nicht diese Atmung hätten. Aber in der Luft, die wir doch einatmen, ist heute noch immer Kiesel enthalten, richtiger Kiesel, und wir atmen immer ganz kleine Mengen von Kiesel auch ein. Genug ist da vorhanden, denn achtundvierzig bis neunundvierzig Prozent Kiesel ist ja in unserer Umgebung. Während wir atmen, geht allerdings nach unten, nach dem Stoffwechsel, der Sauerstoff und verbindet sich mit dem Kohlenstoff; aber er geht zugleich nach aufwärts zu den Sinnen und zu dem Gehirn, zum Nervensystem - überall geht er hin. Da verbindet er sich mit dem Kie-sel und bildet in uns Kieselsäure. So daß wir sagen können: Wenn wir da den Menschen haben (es wird gezeichnet), hier der Mensch seine Lungen hat, und er atmet nun Luft ein, so hat er hier Sauerstoff. Der geht in ihn hinein. Und nach unten verbindet sich der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff und bildet Kohlensäure, die man dann wieder aus-atmet; nach oben aber wird der Kiesel mit dem Sauerstoff verbunden in uns, und es geht da in unseren Kopf hinauf Kieselsäure, die da in unserem Kopf drinnen nicht gleich so dick wird wie der Quarz. Das wäre natürlich eine üble Geschichte, wenn da lauter Quarzkristalle

darinnen entstehen würden; da würden Ihnen statt der Haare gleich Quarzkristalle herauswachsen - es könnte ja unter Umständen ganz schön und drollig sein! Aber sehen Sie, so ganz ohne ist das doch nicht, denn die Haare, die Ihnen herauswachsen, haben nämlich sehr viel Kieselsäure in sich; da ist sie nur noch nicht kristallisiert, da ist sie noch in einem flüssigen Zustand. Die Haare sind sehr kieselsäurehaltig. Überhaupt alles, was in den Nerven ist, was in den Sinnen ist, ist kieselsäurehaltig.

Daß das so ist, meine Herren, darauf kommt man ja erst, wenn man die wohltätige Heilwirkung der Kieselsäure kennenlernt. Die Kiesclsäure ist ein ungeheuer wohltätiges Heilmittel. Sie müssen doch bedenken: Der Mensch muß die Nahrungsmittel, die er durch den Mund in seinen Magen aufnimmt, durch alle möglichen Zwischendinge führen, bis sie in den Kopf hinaufkommen, bis sie zum Beispiel ans Auge, ans Ohr herankommen. Das ist ein weiter Weg, den da die Nahrungsmittel nehmen müssen; da brauchen sie Hilfskräfte, daß sie da überhaupt heraufkommen. Es könnte durchaus sein, daß die Menschen diese Hilfskräfte zu wenig haben. Ja, viele Menschen haben zu wenig Hilfskräfte, so daß die Nahrungsmittel nicht ordentlich in den Kopf herauf arbeiten. Dann, sehen Sie, muß man ihnen Kieselsäure eingeben; die befördert dann die Nahrungsmittel hinauf zu den Sinnen und in den Kopf. Sobald man bemerkt, daß der Mensch zwar die Magen- und Darmverdauung ordentlich hat, daß aber diese Verdauung nicht bis zu den Sinnen hingeht, nicht bis in den Kopf, nicht bis in die Haut hineingeht, muß man Kieselsäurepräparate als Heilmittel nehmen. Da sieht man eben, was diese Kieselsäure heute noch für eine ungeheure Rolle im Menschen spielt.

Und diese Kieselsäure wurde ja dazumal, als die Erde in diesem alten Zustande war, noch nicht geatmet, sondern sie wurde aufgenommen, aufgesogen. Namentlich diese vogelartigen Tiere nahmen diese Kieselsäure auf. Neben dem Schwefel nahmen sie diese Kieselsäure auf. Und die Folge davon war, daß diese Tiere eigentlich fast ganz Sinnesorgan wurden. So wie wir unsere Sinnesorgane der Kieselsäure verdanken, so verdankte dazumal überhaupt die Erde ihr vogelartiges Geschlecht dem Wirken der Kieselsäure, die überall war. Und weil die

Kieselsäure an diese anderen Tiere mit den plumpen Gliedmaßen, während sie so hinglitten in der dicklichen Flüssigkeit, weniger herankam, wurden diese Tiere vorzugsweise Magen- und Verdauungstiere. Da oben waren also dazumal furchtbar nervöse Tiere, die alles wahrnehmen konnten, die eine feine, nervöse Empfindung hatten. Diese Urvögel waren ja furchtbar nervös. Dagegen was unten in der dicklichen Flüssigkeit war, das war von einer riesigen Klugheit, aber auch von einem riesigen Phlegmatismus; die spürten gar nichts davon. Das waren bloße Nahrungstiere, waren eigentlich nur ein Bauch mit plumpen Gliedmaßen. Die Vögel oben waren fein organisiert, waren fast ganz Sinnesorgan. Und wirklich Sinnesorgane, die es machten, daß die Erde selber nicht nur wie belebt war, sondern alles empfand durch diese Sinnesorgane, die herumflogen, die die damaligen Vorläufer der Vögel waren.

Ich erzähle Ihnen das, damit Sie sehen, wie ganz anders alles einmal auf der Erde ausgesehen hat. Also alles das, was da aufgelöst war, hat sich dann in dem festen mineralischen Gebirge, in den Felsmassen ab-geschieden, bildete eine Art von Knochengerüst. Damit war aber auch für den Menschen und für die Tiere erst die Möglichkeit gegeben, feste Knochen zu bilden. Denn wenn sich draußen das Knochengerüst der Erde bildete, bildeten sich im Inneren der höheren Tiere und des Menschen die Knochen. Daher war alles dasjenige, was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, noch nicht da; es gab noch nicht solche feste Knochen, wie wir sie heute haben, sondern das alles waren biegsame, hornartige, knorpelige Dinge, wie es heute beim Fisch nur noch zurückgeblieben ist. Alle diese Dinge sind schon in einer gewissen Weise zurückgeblieben, sind aber dann verkümmert, weil dazumal in alldem, was ich Ihnen beschrieben habe, die Lebensbedingungen dazu da waren. Heute sind für diese Dinge nicht mehr die Lebensbedingungen da. So daß wir sagen können: In unseren heutigen Vögeln haben wir die für die Luft umgewandelten Nachfolger dieses vogelartigen Geschlechtes, das da oben in der schwefelhaltigen und kieselsäurehaltigen dicklichen Luft war. Und in all demjenigen, was wir heute haben in den Amphibien, in den Kriechtieren, in alldem, was Frösche- und Krötengezücht ist, aber auch in alldem, was Chamäleons, Schlangen und so weiter sind,

haben wir die Nachkommen desjenigen, was dazumal in der dicklichen Flüssigkeit schwamm. Und die höheren Säugetiere und der Mensch in seiner heutigen Gestalt, die kamen ja erst später dazu.

Nun kommt ein scheinbarer Widerspruch heraus, meine Herren. Das letzte Mal sagte ich Ihnen: Der Mensch war zuerst da; aber er war seelisch-geistig nur in der Wärme da. Der Mensch war schon auch bei alldem dabei, was ich Ihnen gezeigt habe, aber er war noch nicht als physisches Wesen da, war in einem ganz feinen Körper da, in dem er sich sowohl in der Luft wie in der dicklichen Flüssigkeit aufhalten konnte. Sichtbarlich war er noch nicht da. Sichtbarlich waren auch die höheren Säugetiere noch nicht da, sondern sichtbarlich waren eben diese plumpen Tiere da und waren diese luftigen, vogelartigen Tiere da. Und das muß man eben unterscheiden, wenn man sagt: Der Mensch war schon da. Er war zuallererst da, wie nicht einmal die Luft da war, aber er war in einem nicht sichtbaren Zustande da und war noch damals, als die Erde so ausgeschaut hat, in einem nicht sichtbaren Zustande da. Erst mußte sich der Mond von der Erde trennen, dann konnte der Mensch auch in sich Mineralisches ablagern, ein mineralisches Knochen-system bilden, konnte in den Muskeln solche Stoffe wie das Myosin und so weiter absondern. Die waren dazumal noch nicht da. Und es entstand der Mensch. Aber er hat eben doch heutzutage in seiner Körperlichkeit durchaus die Erbschaft von diesem Früheren erhalten.

Denn ohne Mondeneinfluß, der nur jetzt von außen ist, nicht mehr innere Erde, entsteht ja der Mensch nicht. Die Fortpflanzung hängt schon mit dem Monde zusammen, nur nicht mehr direkt. Daher können Sie auch sehen, daß das, was mit der Fortpflanzung beim Menschen zusammenhängt, die vierwöchentliche Periode der Frau, in derselben rhythmischen Periode verläuft wie die Mondenphasen, nur fallen sie nicht mehr zusammen, haben sich voneinander emanzipiert. Aber das ist geblieben, daß dieser Mondeneinfluß durchaus tätig ist in der menschlichen Fortpflanzung.

So können wir sagen: Wir haben die Fortpflanzung gefunden zwischen den Wesen der verdicklichten Luft und denen der verdicklichten Flüssigkeit, zwischen dem alten vogelähnlichen Geschlecht und den alten Riesenamphibien. Die befruchteten sich gegenseitig, weil der

Mond noch drinnen war. Sofort, als der Mond draußen war, mußte die Außenbefruchtung eintreten. Denn im Monde liegt eben das Befruchtungsprinzip.

Nun, von diesen Gesichtspunkten aus wollen wir dann am nächsten Samstag, wo wir die Stunde hoffentlich um neun Uhr haben können, weiter fortsetzen. Die Frage von Herrn Dollinger ist eben eine, die ausführlich beantwortet werden muß; wir werden aber schon zurechtkommen, wenn Sie Geduld haben, bis Sie die Gegenwart herausspringen sehen aus demjenigen, was allmählich eigentlich geschieht. Es liegt in der Frage, die eben schwer verständlich ist. Aber ich glaube, man kann die Sache, wenn man sie so anschaut, wie wir es getan haben, schon verstehen.

DRITTER VORTRAG Dornach, 7. Juli 1924

Nun, meine Herren, Sie haben gesehen aus demjenigen, was wir besprochen haben, daß eigentlich in unserer Erde ein Zustand vorliegt, der nur der letzte Rest von vielem anderem ist, das wesentlich anders ausgeschaut hat. Und wenn wir heute den früheren Zustand der Erde mit etwas vergleichen wollen, so können wir ihn eigentlich nur, wie Sie gesehen haben, vergleichen mit demjenigen, was wir in einem Eikeim haben. Wir haben heute in der Erde einen festen Kern aus allerlei Mineralien und Metallen; wir haben ringsherum die Luft und haben in der Luft zwei Stoffe, die uns vor allen Dingen auffallen, weil wir ohne sie nicht leben können: den Sauerstoff und den Stickstoff. So daß wir also sagen können: Wir haben in unserer Erde einen festen Erdenkern mit allen möglichen Stoffen, siebzig bis achtzig Stoffen, und ringsherum die Lufthülle, vorzugsweise drinnen Stickstoff und Sauerstoff (es wird gezeichnet).

Aber das ist ja nur, daß vorzugsweise drinnen sind Stickstoff und Sauerstoff! Immer sind in der Luft auch andere Stoffe enthalten, nur eben in in sehr geringer Menge, unter anderem Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel. Aber das sind ja auch die Stoffe, die zum Beispiel in dem Weißen im Ei, im Weißen eines Hühnereies enthalten sind: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Schwefel! Die sind auch im Weißen eines Hühnereies enthalten. Der Unterschied ist bloß der, daß in dem Weißen eines Hühnereies, ich möchte sagen, der Schwefel, der Wasserstoff, der Kohlenstoff mehr sich anschmiegen an den Sauerstoff und Stickstoff, während sie in der äußeren Luft viel loser vorhanden sind. Also eigentlich ist doch dasselbe in der Luft vorhanden, was in dem Hühnerei drinnen enthalten ist. In ganz geringer Menge sind auch dieselben Stoffe im Eidotter drinnen vorhanden. So daß wir also sagen können, daß es, wenn es sich verhärtet, verdichtet, zu dem wird, was die Erde ist. Sie sehen also, man muß auf solche Dinge hinschauen, wenn man wissen will, wie es in der Welt einmal ausgesehen hat.

Heute aber macht man die Sache auf eine ganz andere Art, und damit Sie in der Beurteilung desjenigen, was ich Ihnen hier vorbringe, nicht beirrt werden durch dasjenige, was eben allgemein anerkannt ist, möchte ich Ihnen doch einiges von dem sagen, was allgemein anerkannt ist, und was dennoch durchaus übereinstimmt mit demjenigen, was ich sage. Man muß es nur richtig betrachten. Sehen Sie, heute denkt man ja nicht so, wie hier gedacht worden ist in den zwei letzten Stunden, sondern heute denkt man so, daß man sagt: Da haben wir die Erde. Die Erde ist einmal mineralisch. Diese mineralische Erde, die ist bequem zu untersuchen. Zunächst einmal untersuchen wir dasjenige, was obenauf ist, was wir mit unseren Füßen betreten. Dann sehen wir da, wenn wir Steinbrüche machen, wenn wir die Erde aufschließen, um Einschnitte zu machen beim Eisenbahnbau, wie gewisse Schichten vorhanden sind in der Erde. Da ist die oberste Schicht, auf die wir treten. Kommen wir irgendwo in die Tiefe hinein, dann finden wir tieferliegende Schichten. Aber diese Schichten liegen nicht so übereinander, daß man sagen kann, sie haben sich so hübsch übereinander aufgetürmt, immer ist die eine über der anderen -, sondern die Sache ist ja so: Sehen Sie einmal, nehmen Sie an, da haben Sie eine solche Schichte (siehe Zeichnung, rot); die ist nicht eben, diese Schichte, die ist gebogen; eine andere Schichte ist darunter (grün), die ist auch gebogen. Und jetzt kommt darüber diejenige Schichte, welche wir mit den Füßen betreten (weiß). Solange wir, sagen wir, auf dieser Seite

#Bild s. 45

eines Berges Fußgänger bleiben, so lange sehen wir da oben diejenige Schicht, die auch, wenn es gut geht, Ackererde werden kann, wenn wir

die entsprechende Düngungsmethode und so weiter finden. Wenn wir aber eine Eisenbahn bauen, dann kann es sein, daß wir so heraufgehen müssen, daß wir also gewisse Schichten abbauen müssen. Und dann kommen wir dadurch, daß wir einen solchen Einschnitt machen, in die Tiefen der Erde hinein. Und auf eine solche Weise hat man gefunden, daß eben übereinander Schichten sind, nicht ebene, sondern in der verschiedensten Weise durcheinandergeworfene Schichten der Erde.

Aber diese Schichten sind manchmal sehr merkwürdig. Man hat sich gefragt: Wie kann man das Alter der Schichten bestimmen? Welche Schichte ist älter? - Nun ja, das Nächstliegende ist ja das, daß einer sagt: Wenn die Schichten übereinander sind, so ist die unterste die älteste, die darauf folgende ist jünger, und die oben liegende ist die allerjüngste. Aber sehen Sie, so ist die Geschichte nicht überall; manchmal ist es so, aber nicht überall ist es so. Und daß es nicht überall so ist, das kann man auf folgende Weise konstatieren.

Wir sind ja in unseren kultivierten Gegenden gewöhnt, unsere Haustiere, wenn sie sterben, zu verscharren, damit sie für die Menschen nicht schädlich werden. Wäre aber das Menschengeschlecht noch nicht entwickelt, was würde dann mit den Tieren, die da schon da wären, geschehen? Die Tiere würden an irgendeiner Stelle verenden, würden da liegenbleiben. Nun liegt das Tier zunächst da oben. Aber Sie wissen ja, wenn es regnet, wird die Erde aufgespült, und nach einiger Zeit könnte man sehen, wenn da ein Tier verendet wäre, daß dieses Tier, indem es anfängt zu verwesen, in seinen Uberresten, die übrig bleiben, sich vermischt mit der vom Regen herangeschlagenen Erde. Und nach einer Zeit ist das ganze Tier durchzogen mit der vom Regen herangeschwemmten Erde oder von dem Regenwasser, das herunterfließt über einen Abhang; dann geht über das Tier die andere Erde darüber. Nun kann einer kommen hinterher und kann sagen: Donnerwetter, die Erde schaut ja da so geringelt aus, da muß ich mal nachgraben! - Da braucht er nicht viel nachzugraben; er gräbt etwas nach und findet darinnen -sagen wir, wenn die Menschen noch nicht dagewesen wären und eben hinterher der gekommen wäre, der nachgegraben hätte -, da findet er dasjenige, was übrig ist vom Knochengerüste, sagen wir, von einem wilden Pferd. Da kann er sich sagen: Ja, jetzt gehe ich über eine Erdschichte,